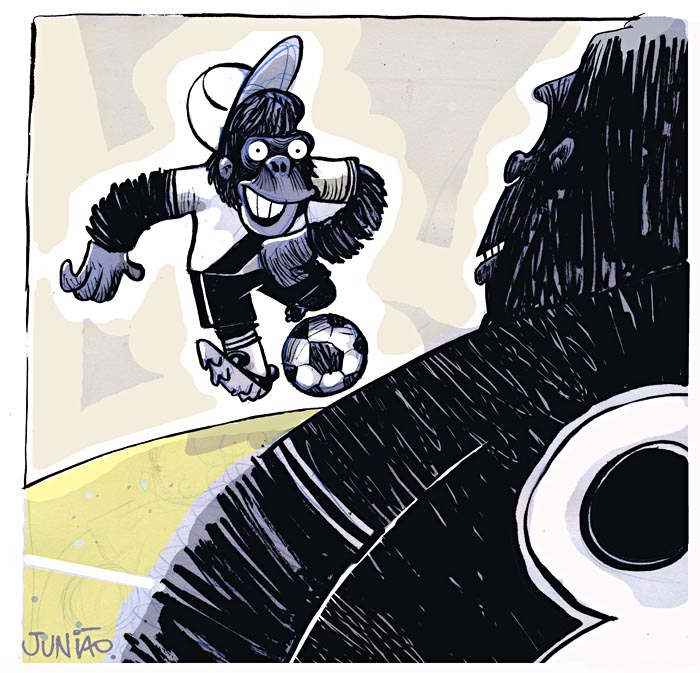

Dizem os antigos que meu pai foi ótimo volante. Não o vi jogar com adultos, mas acredito. O velho tinha todo o perfil, esguio, pernas tortas, tinha ginga, desfilava mesmo. Deu as minhas primeiras lições futebolísticas e o primeiro uniforme completo da Ponte Preta, a Macaca, assim como era conhecido o esquadrão de Campinas, nosso time do coração. Perdi a conta de quantos domingos fui com ele ao Moisés Lucarelli, estádio Majestoso, ver nossa macaquinha jogar. Meu pai e eu brincamos de bola muitas vezes. Eu era a Ponte Preta, ele, outro time que escolhia na hora. Nunca me deixava ganhar, o que me enfurecia.

O tempo foi passando e eu peguei muito gosto pela redonda e mais ainda pelo nosso time. Brincava sempre que podia, bola nos pés e camisa da Macaca no coração. Na escola, em casa, na rua, campinhos, era meu esporte preferido e uma maneira de me autofirmar no coletivo da molecada. Ser escolhido por último pelos capitães, para mim, já era uma derrota. Via os jogos no campo ou na TV, saia imitando os craques do meu time, que eram vários na época. Nesse tempo meu pai ainda corria bem e ainda brincávamos de bola. Mesmo esquema: eu, Ponte, ele, outro time, que sempre saía vencedor, e eu sempre furioso.

Vieram campeonatos de colégio, jogos bairro contra bairro, e eu no meio. Adorava. Em outro certame, minha Macaca vibrava, corria, ganhava jogos espetaculares, mas nada de títulos. “Ponte Preta sempre sempre”, dizia o hino cujo coro meu pai me ensinou a engrossar. Não falava muito quando a Ponte perdia e ainda corria, brincava e ganhava de mim. A diferença física já era menor. Tal qual a Ponte em campo, minha vitória parecia ser questão de momento, mas que nunca chegava. Era quase uma superstição nossa: quando eu ganhasse do meu pai, a Ponte também seria campeã.

Veio a adolescência, com as mudanças e as dificuldades mil. Físicas, emocionais e as que a gente mesmo inventa. Envolvido nos estudos e nos medos que essa fase da vida nos apresenta, continuei a brincar de bola, mas em ritmo menor. Menor também ficou a frequência dos diálogos com meu velho, que na época, parecia cansado e sem estímulo. Sem estímulo como a Macaca, que, sem rompantes de criatividade em campo e fora dele, caía para a segunda divisão. Caiu também a nossa profecia. Ganhar do meu pai para quebrar o feitiço já não fazia mais sentido.

Sempre ouvia que a adolescência era um período complicado, mas me perguntava se precisava ser tanto. Crises pessoais, problemas em casa, meu time na segunda divisão: tempos estranhos, nada mais fazia sentido. Será que existia uma lógica ou trama de mau gosto por conta dessas coincidências? Resolvi culpar o azar.

Com o passar do tempo, meu time e meu pai, que já não brincava de bola comigo, ficaram mal das pernas, cada qual à sua maneira. O time hoje tenta se levantar. Meu pai, pontepretano convicto e sem título, agora assiste aos jogos lá do andar de cima. Minha paixão pelo meu time e pelo futebol continua, mais sóbria, mas continua. Aprendi a ver meu pai como uma pessoa que errava e tinha problemas como qualquer mortal. Entendi que ganhar ou perder é do jogo. Cheguei até a perdoar o azar que recebeu minha ira por aqueles tempos. Cresci.

Hoje tenho um filho pequeno e estou ensinando a ele o amor pelo meu time. Ele parece que comprou a idéia. Brincamos bastante de bola e, como meu pai, deixo com o pequeno a alegria de ser a Ponte Preta. Mas com um detalhe: sempre deixo ele ganhar. Vai que a sorte muda, né?

(* ) Texto originalmente, foi publicado na revista Dribles Literários, uma coletânea de ensaios de autores brasileiros e alemães editada este ano pelo Instituto Goethe.